みなさんこんにちは!そうたろ(@minlife2016)です。

年々、家電が増えてきて生活が便利になっている反面、それに伴って電気代も徐々に上昇しているそうたろ家です・・(^-^;)

ということで今回は、生きていくうえで必要不可欠な固定費のひとつである「電気代」についてフォーカスしてみます。

この記事では、我家が実際に行なっている節電術や我家のリアルな電気代実績についてまとめます。

電気代が高くて気になっている方は、これを参考データとして、節電モチベーションと節電効果を高めてもらえるとうれしいです(^-^)

- 星の数ほどある節電術はどれから着手するのが効率的?

- 節電効果を最速で最大化できるアプローチは?

- 二人家族&賃貸アパートのリアルな電気代は?

- 今話題の新電力サービスってなに?

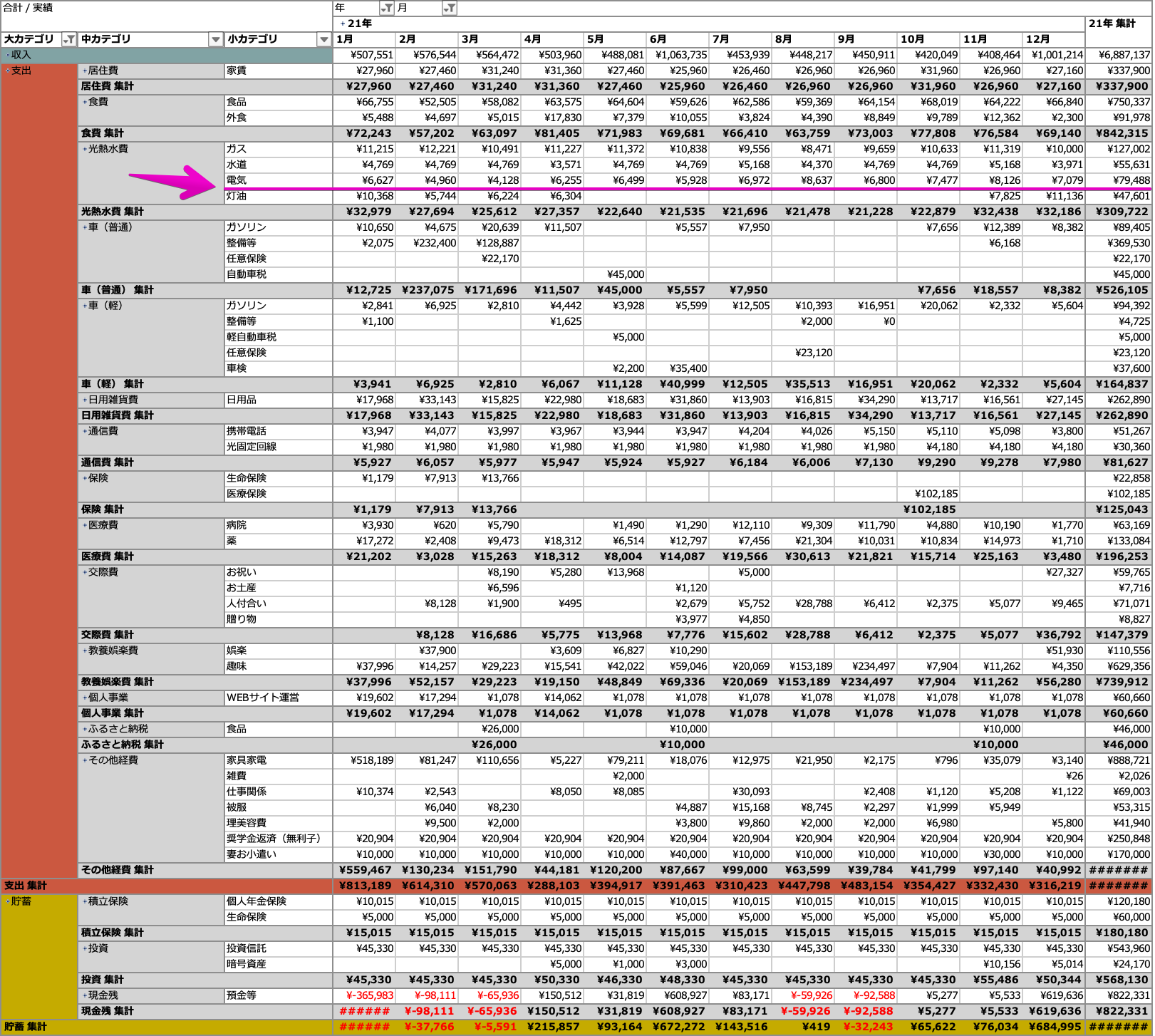

2021年の電気代実績|エクセル家計簿

- 北海道在住(夏は最高30度|冬は最低−20度)

- 30代後半夫婦二人暮らし

- 起床6:30〜就寝23:00

- 賃貸アパート(3LDK)

- 契約容量 30A

- 電力会社 楽天でんき

まずは2021年の電気使用量と支払料金を、我家が普段から記録しているエクセル家計簿で確認してみました(クリックすると拡大します)。

結果、我家の電気代は年間約8万円と、光熱水費のなかではガス代についで、高いコストを払っていることがわかりました。

年間8万円といえば、妻のパート月収の7割以上に相当する額です・・・生きていくのに必要な経費とはいえ、これは少しでも減らしたいところですね・・。

そして、毎月発行される電気代の支払明細も確認してみると、状況は以下の通りでした。

- 使用電力量(年間) 2548kwh

- 使用電力量(ひと月当たり) 212kwh

- 支払い料金(年間) 79,488円

- 支払い料金(ひと月当たり) 6,624円

- 平均単価(料金/電力量) 31.24円/kwh

そうたろ

そうたろ電力量(kwh)というのは、一定期間に使用した電気の総量のことです。たとえば水の堆積はL(リットル)で表すように、電気の使用量はkwh(キロワットアワー)という単位で表します!

これは我家の支払明細ですが、明細書には支払料金のほかに、毎月の電力使用量も記載されているので、皆さんもぜひ確認してみてくださいね!

【電気代の節約術①】お得な電力会社へ乗り換える!

いきなり核心的なことから書きますが、実はお得な電力会社に乗り換えることが一番手っ取り早くて&即効性のある節電術です(経験談)。

電力会社は、北海道なら「ほくでん」だけなんだから乗り換えなんてできないだろ!

そう思う方もいるかもしれませんが、実は2016年の電力自由化以降、「新電力サービス」を提供する会社が次々と誕生しており、ユーザーは従来の電力会社よりも安いプランで契約することが可能になっています!

ちなみに我家では、2019にほくでん→楽天でんきに乗り換えたのですが、コスパの良さに満足しています。

我家のように、楽天市場などの楽天サービスをよく利用する人は電力会社を楽天でんきにすると、ポイントサービスなどの面でメリットがあります。

しかし、楽天サービスを頻繁に利用しない人は楽天でんきを利用するメリットが薄いので、以下のような他の新電力サービスを検討してみるといいと思います(^-^)

電気代のシミュレーションなどもできますので、ぜひ現在ご利用の電力会社と比較してみてくださいね!

【電気代の節約術②】節電効果が出やすい家電から攻める!

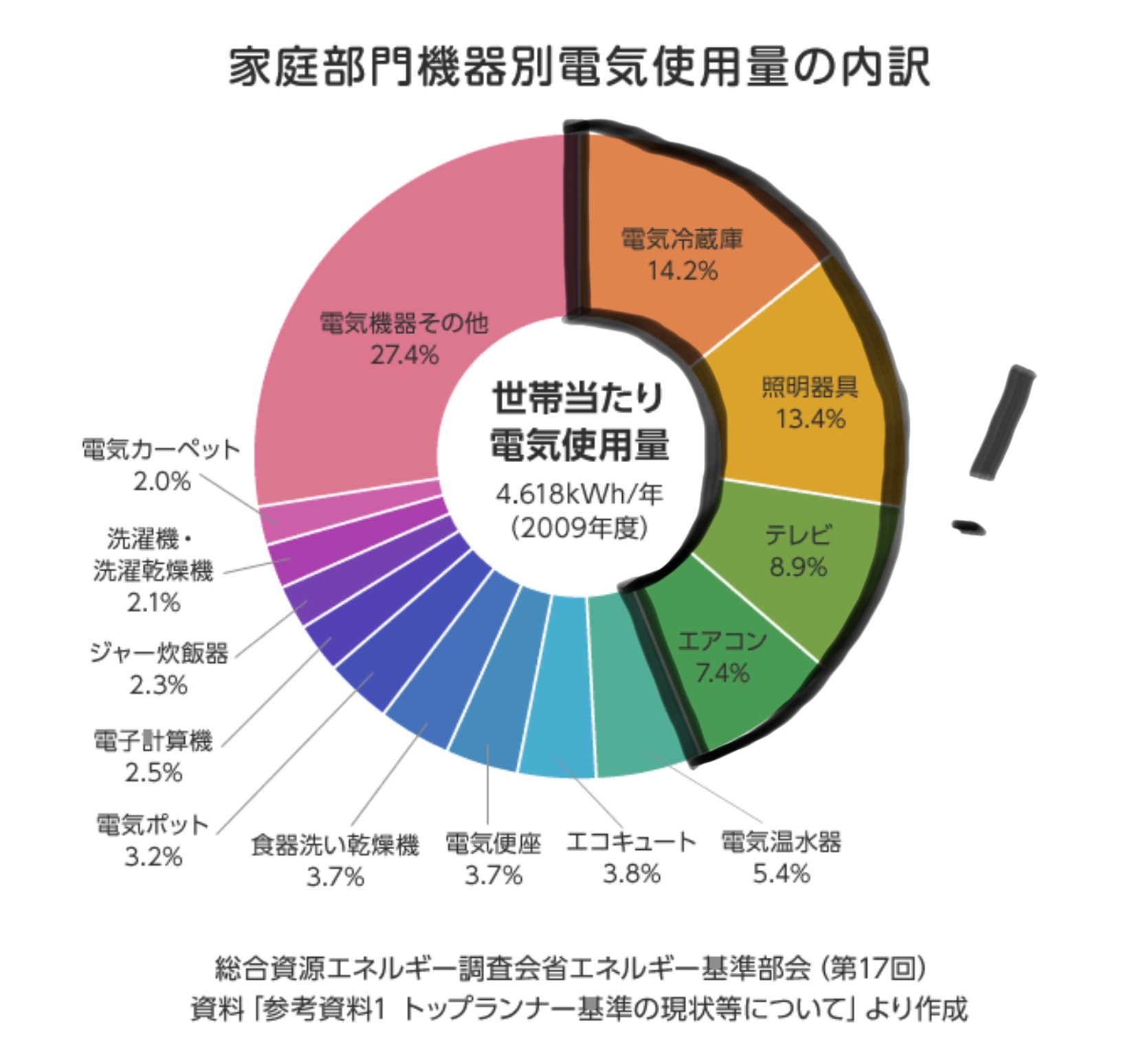

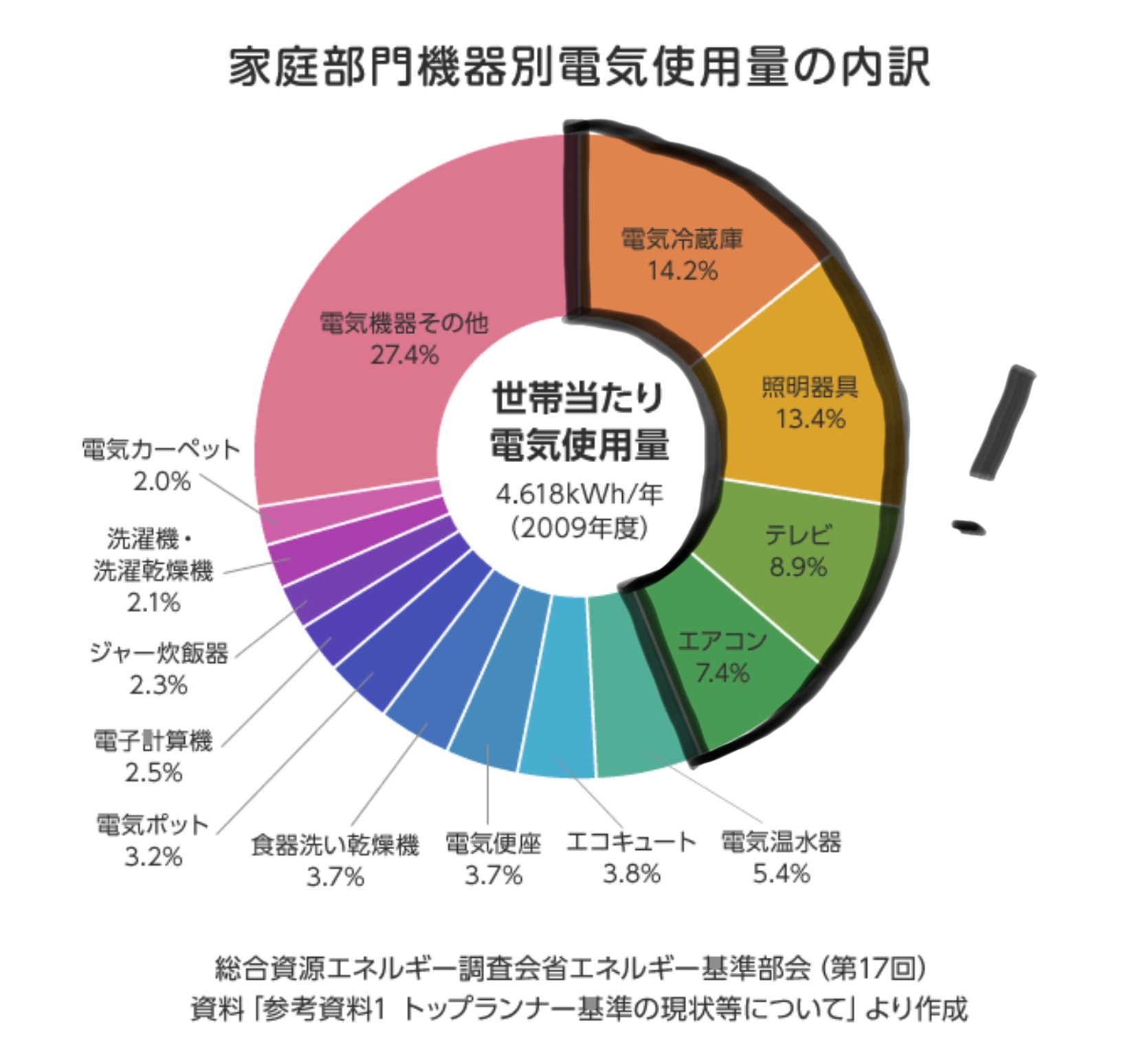

少し古いデータですが、資源エネルギー庁が作成した「2009年家庭部門の家電別電気使用内訳」です。

ここで重要なことは、上位4位までの家電=【冷蔵庫】【照明器具】【テレビ】【エアコン】だけで、年間の全体使用量の約44%を占めているということです。

(それ以外の家電については、使用電力が小さかったり使用頻度が少ないことから全体に占める割合はさほど大きくありません)

ということはつまり、約44%を占めているこの4つの家電については、節電余地が大きい&節電効果も大きくなりやすいので、この4大家電からメスを入れていくのが最適解だと考えます!

ということで、各家電に関する節電術をリサーチした結果、最も効果を生み出してくれそうなノウハウをまとめます。

冷蔵庫&冷凍庫の節電術

- 温度設定の最適化

- 物を詰め込みすぎない

- 冷凍庫は逆に詰めておいたほうがいい

- 熱いものは冷めてから入れる

- 壁や天井からすきまをあけて設置する

- 側面に紙を貼らない・上面に物を置かない

- 冷風口をふさがない

温度設定の最適化

我家の冷凍冷蔵庫は2012年に購入した三菱電機製の465Lです。

これまでは、温度設定を5段階のうち3(中くらい)に設定していたのですが、このたび1(最弱)に変更しました。また自動で節電運転してくれる「ECOモード」も起動しました。

これにより冷蔵室は6度、冷凍室は−16度、野菜室は9度に保たれることになり、各部屋の温度が2〜3度上昇することになります。もともと用意されているモードなので、食材が傷みやすくなることはないと思いますが、最適な設定値は季節によっても変わるかもしれません。

このへんは都度調節していこうと思います。とりあえず真冬の今は1(最弱)で大丈夫そう!

物を詰め込みすぎない/冷風口をふさがない

冷蔵庫の場合は、食材を入れすぎると庫内の冷気循環が悪化して、消費電力が増えてしまいます。また物を詰め込みすぎると、探すのに時間がかかってしまって冷気が逃げる要因にもなります。

ちなみに庫内にある冷風口も塞がないように気をつけてください。

冷風口は冷気が出てくる穴で庫内の壁面にあります。これを塞いでしまうと庫内の冷気循環が悪くなり、食材が冷えにくくなります。すると冷却パワーをあげて冷やそうとするので結果的に必要以上に電力を消費してしまいます。

食材は冷風口の前を避けて収納することが大事です。

冷凍庫は物をパンパンに詰めておいた方がいい

冷凍庫の場合は冷蔵庫とちがって、逆に物をたくさん詰めておいた方が、消費電力を抑えることができます。凍った食材同士がお互いに冷却効果をもたらすので、結果的に保冷力が高まります。

もし冷凍庫を埋めるほとの食材がない場合は、保冷剤や氷などを隙間に詰めておくと節電効果がアップするので、試してみてくださいね!

熱いものを入れない

熱い状態で食品を冷蔵庫に入れてしまうと、まわりの食品を傷めてしまいますし、冷蔵庫は頑張って冷やそうとするので余計な電力を消費してしまいます。

熱いものは最低でもぬるい状態まで冷えてから冷蔵庫に入れることが大切です。

壁や天井からすきまをあけて設置する

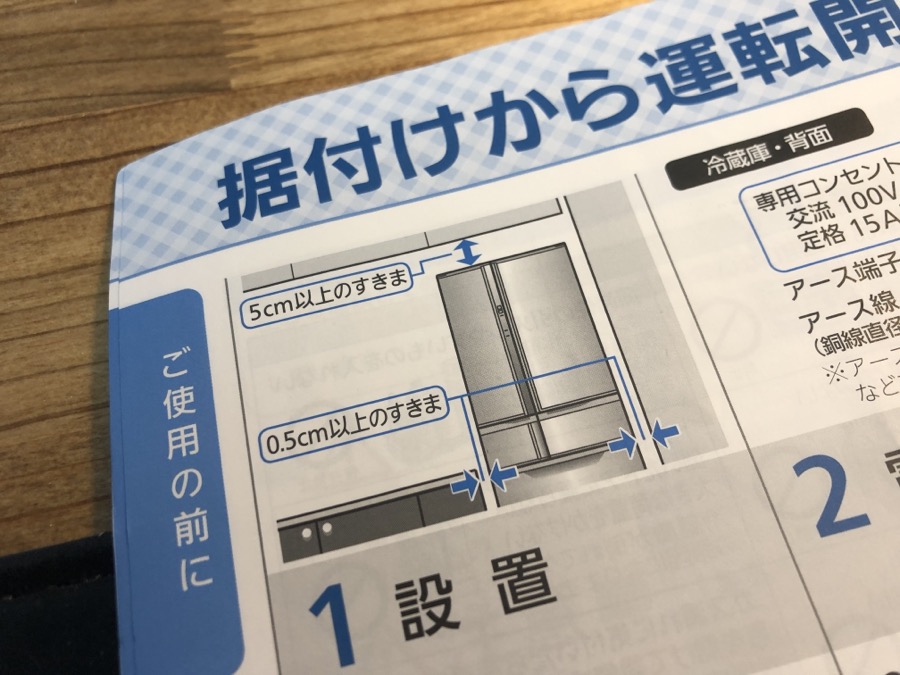

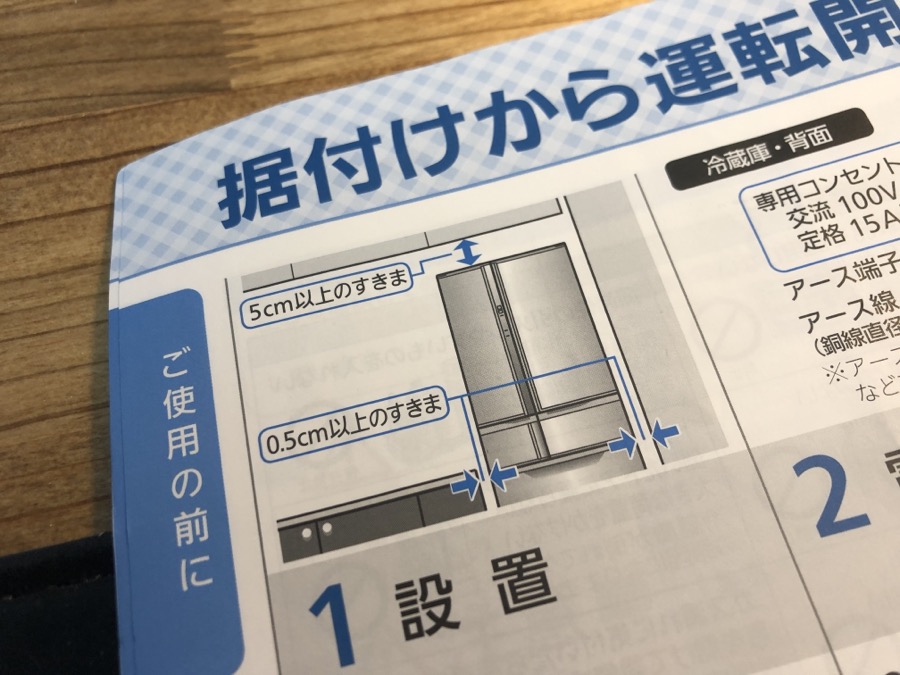

かつての冷蔵庫は背面に放熱板が搭載されていたため、放熱効率をキープするために、背面を壁から○cm離して設置せよ、みたいなルールがありましたが、現在の冷蔵庫は改良が進んだおかげで、背面をぴったり壁にくっつけて設置しても問題ない構造になっています。

実際に、我家の10年前に購入した冷蔵庫も、取説に背面設置ルールは記載されておらず、左右5mm以上/上部50mm以上のすきまがあればOKとなっており、かつてほどすきまに対してシビアに考える必要はないようですね。

メーカーや製造年によっても変わるので取説を確認してみましょう!

側面に紙を貼らない・上面に物を置かない

なぜ!?

ねこ好きあるある笑

最近の冷蔵庫は、背面の放熱版がなくなったかわりに、側面や上面から放熱する構造になっているとのことです。

我家もそうなのですが、側面にはマグネットや紙を貼りがちですし、天板には物を置きがちなのですが(ちょうどいいデッドスペースなんですよね)、上記の理由からやめました。側面や上面をふさいでしまうと、放熱効果が下がり、余計な電力を消費してしまうからです。

そもそも今回の件でわかったことですが、側面に貼ってある紙は不要なものがほとんどだったので(雑記メモとかボロボロのバス時刻表とか)、取っ払ったら見た目もスッキリして一石二鳥でした(笑)

照明の節電術

- こまめに消灯する

- 照度を落とす

- LED照明に変更する

毎日数時間は必ず使う照明器具も、冷蔵庫に匹敵するくらい電力消費量が多い器具です。

照明器具の節約術はいたってシンプルです。

使っていない照明はこまめに消すことはもちろん、照度調整できるタイプなら設定で明るさを落としたり、複数個の照明で構成されていることが多い広範囲を照らす主照明であれば(リビング照明など)一部の照明を外しておくことで強制的に電力消費を抑えることができます。

そして、最も効果的な節電術は、LED照明に変更してしまうことです!

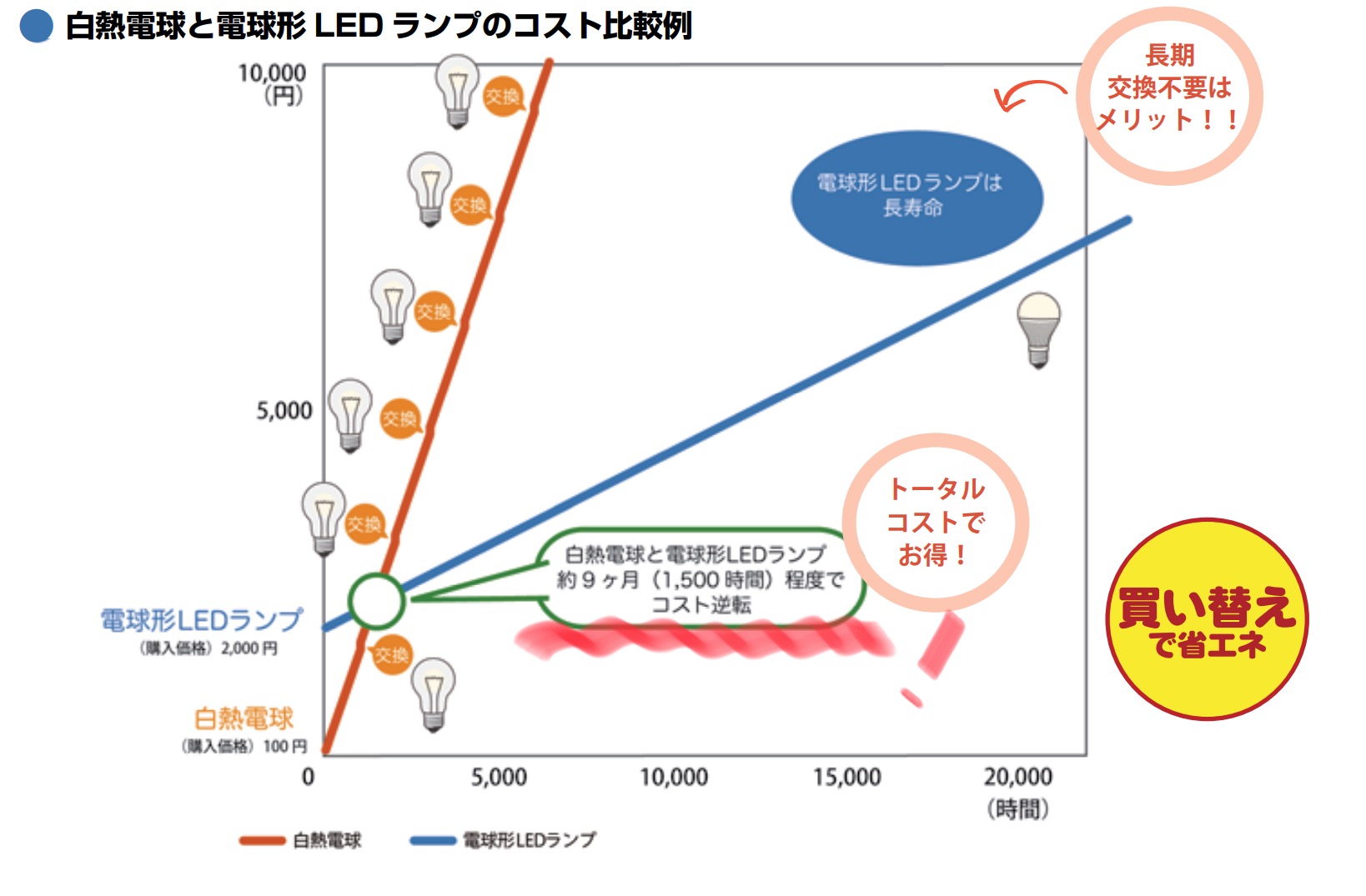

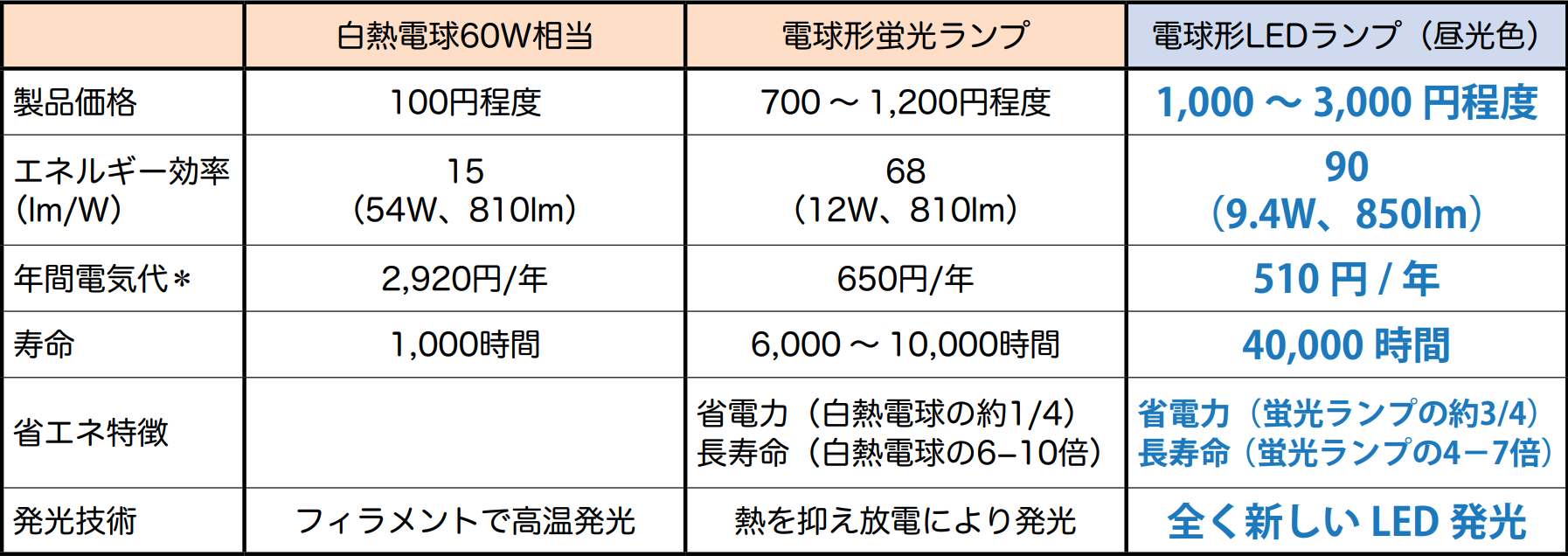

これは、白熱電球と電球型LEDランプのコストを比較したグラフです。

1日5.5時間点灯させた場合、9ヶ月以降はLEDランプのほうがトータルコストが安くなることがわかります。

その理由は、白熱電球や蛍光ランプと比べて、LEDランプの方が圧倒的に省電力&長寿命だからです。購入コストはかかりますが、長く使えば使うほど電気代の節約効果が大きくなっていきます。

我家も白熱灯や蛍光灯から、徐々にLED照明に置き換えています!

これは我が、お風呂や洗面所で使っている40W白熱電球に相当するLED電球です(E17口金)。

白熱灯と比べて、消費電力は約9分の1(4.3W)、寿命は約40倍(40,000時間)と圧倒的に高スペックです!

また我家のリビングでは丸形蛍光灯を使っているのですが、これも近々LEDタイプに置き換えていく予定です。

ちなみに、アイリスオーヤマの丸形LEDランプなら、1灯で蛍光灯×2灯分の明るさがあり、しかも明るさを好みで5段階に調整できるリモコンも付属しています。

テレビの節電術

- つけっぱなしにしない

- 画面を明るくしすぎない

- 省エネモードの活用

テレビって、みていなくてもなんとなく点けてしまいませんか?我家がそうなんです・・・(^-^;)

無音状態というのがなんとも落ち着かない性分なので、とりあえずBGM要員としてテレビを起動していました・・・愚の骨頂ですね。こまめに消すようにしたら無音状態も気にならなくなり、さらに作業に集中できるようになって仕事の効率があがりました・・・今まで一体なにをしていたのか( ゚Д゚)笑

また最近の液晶テレビには、必ずといっていいほど省エネモードが装備されているので(明るさセンサー/無信号自動OFF/無操作自動OFFなど)、取説をみながら設定してみるといいででしょう。

エアコンの節電術

- 月一回のフィルター掃除

- 室外機にカバーをかける

- 室外機の前に物をおかない

- 夏の冷房は室温設定28度

- 冬の暖房は室温設定20度

- 扇風機やサーキュレーターと併用

- カーテンを閉める

実は、我家にはエアコンがありません。

元々エアコンが設置されていない賃貸住宅だったこともあり、夏の暑さは扇風機でなんとか凌いでいます(北海道だからまだ耐えられるのかも?)。

そして冬場の暖房は、煙突式石油ストーブと石油ファンヒーターの2台体制で運用しています。

石油ストーブによる暖房費の節約術については、こちらの記事にまとめているので参考にしてみてください(^-^)

北海道だと(特に賃貸住宅)、エアコンを冷暖房のメイン機として使っている世帯はまだまだ少ないとは思いますが、徐々に普及してきているのも事実です。

エアコンの節電術については、リサーチした結果、まずはなんと言っても定期的なフィルター掃除が重要だそうです。フィルターにゴミやほこりが詰まると、冷暖房効果が落ちるだけでなく、無駄な電力消費が増えてしまうからです。

室外機にカバーをかけたり(直射日光や雪を避ける)、室外機の吹出口に物を置かないことも大事です。どちらも冷暖房効率の低下防止に効果があるそうです。

エアコンをつかっているときは、カーテンもかけることで熱の出入りを防いで冷気や暖気を失わずにすみます。

また扇風機やサーキュレーターで部屋の空気を循環させてやると、夏場は冷えた空気が肌に当たることでより一層涼しく感じられるし、冬場は天井にたまった暖気を室内にまんべんなく行き渡らせることができます。

我家では、サーキュレーター2台で空気を循環させていますが、このサーキュレーターはファンを真上に向けるのはもちろん、扇風機のように横に向けて首振りもできるのでとても重宝しています↓

エアコンの設定温度を1度変えてやるだけでも消費電力が大きく変わります。省エネのために国が推奨している目標設定温度は、冷房28度/暖房20度です。体調に悪影響を与えない範囲で、うまく節電にトライしてみてください。

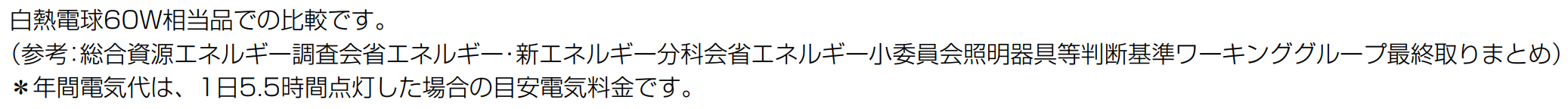

ちなみにエアコンの場合、冷房よりも暖房の方が電力消費が大きくなります!

これは冷房と暖房の年間消費電力を比較したグラフですが、暖房は冷房と比べて約3倍の電力(電気代)を消費していることがわかります。

家庭の省エネ徹底ガイド(経済産業省資源エネルギー庁)

燃料コストにもよりますが、冬場の暖房は灯油ストーブの方がコストを抑えられる可能性もありますね!

家電全般の節電術(待機電力カット)

- 主電源を切る

- 省エネモードの活用

- コンセントをこまめに抜く

- 節電タップの活用

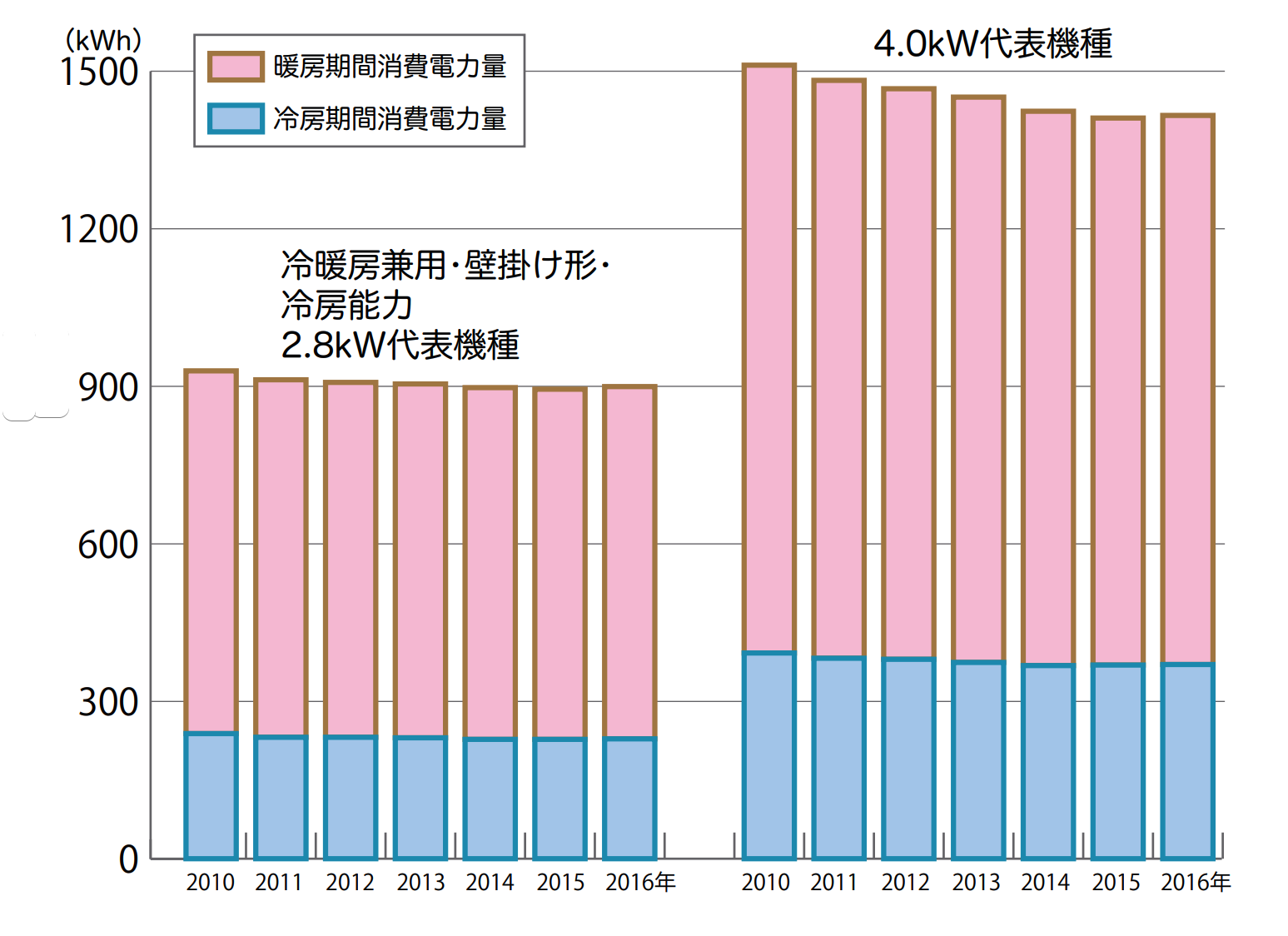

一般財団法人省エネルギーセンターの調査によれば(平成24年度)、一世帯の平均年間消費電力量4,432kWhのうち、待機時の消費電力量は228kWh。これは年間全体の約5.1%に相当します。

仮に、1kWhあたり27円で電気料金に換算すると、待機電力による年間の電気代はなんと6,156円にもなります・・・( ゚Д゚)

待機電力というのは、電源OFFでも消費されてしまう電力のことです。タイマー機能やリモコン受信機能、パネル表示などがある家電に多い傾向があります。

同調査によれば、待機電力が大きい家電トップ5は以下のとおりで、これだけで全体の約半分を占めています.

家庭の省エネ徹底ガイド(経済産業省資源エネルギー庁)

が、これらの家電について、待機電力をカットするときは以下のことに注意してください!

ガス温水器・テレビ・電話機の待機電力カット

ガス温水器は、本体がはめ込み式になっているタイプがほとんどなのでコンセントを抜くことができません。よって、使わない時はこまめに主電源を切りましょう。そうすれば表示パネルを消灯できるので待機電力の節電につながります。

テレビや電話機も毎日使うものなので、いちいちコンセントを抜き差しするのは非現実的ですよね。

さらにテレビの場合は、録画予約中にコンセントを抜いてしまうと録画そのものができなくなることに注意してください。電話機に関しては、省エネモードが搭載さえていれば活用します。不使用時の液晶や着信時のライトを不点灯にできれば待機電力を減らせます。

エアコンの待機電力カット

エアコンをしばらく使わない間にコンセントを抜いておくこと自体は問題ありませんが、コンセントを挿してすぐに使用すると故障の原因になることもあるので要注意です。

というのは、エアコンにはコンプレッサー(圧縮機)という装置が組み込まれており、コンプレッサーの動作には、摩耗を防ぐための潤滑油が欠かせません。潤滑油は冷めると粘度が高くなりコンプレッサーが摩耗する要因になるので、エアコンは電源が入っていなくてもこの潤滑油を温め続けています。

エアコンのコンセントを抜いた状態だと、潤滑油は冷え切っているので、コンセントを挿してすぐに使用すると(潤滑油が冷えた状態で使用すると)、コンプレッサーに負担がかかって故障してしまうことがあります。

よって、エアコンはコンセントを挿したあと、数時間待ってから(目安は8時間と言われている)使用するようにしましょう。

機種や製造年によっても変わるので、取扱説明書を確認してみてくださいね。

節電タップのメリット

その他、待機電力を削減する方法として、我家が行っているのが節電タップの導入です。

コンセントから電源プラグを抜き差ししたい家電がたくさんあるときは、節電タップを使うと、手元のスイッチで一括オンオフができるので楽ちんですし、なにより節電意識が高まります。手元のスイッチがONになってる(点灯していると)、自ずとOFFにしたい衝動に駆られます(笑)

【さいごに】電気代のほかにも大きな節約効果を生み出せる方法がたくさんある

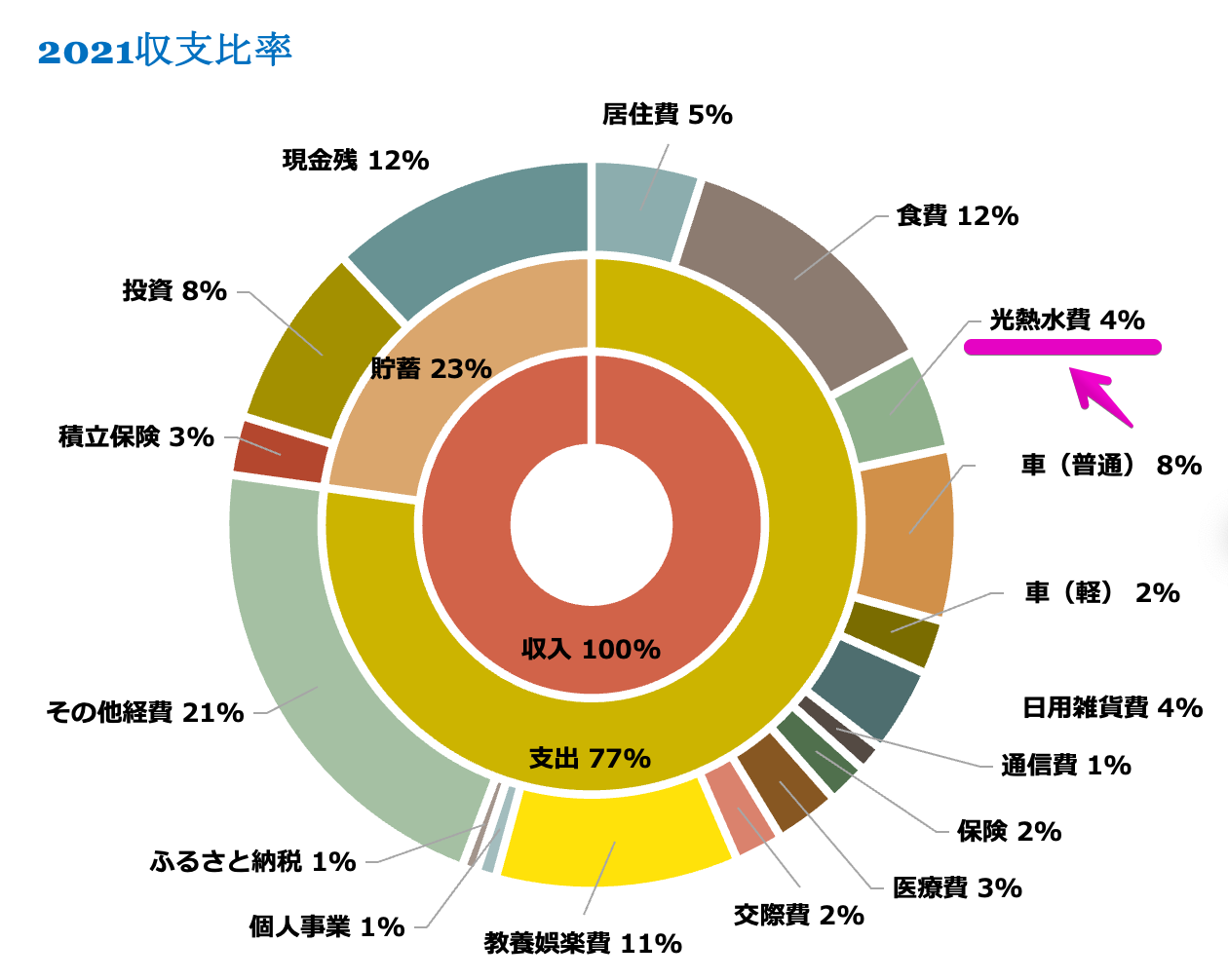

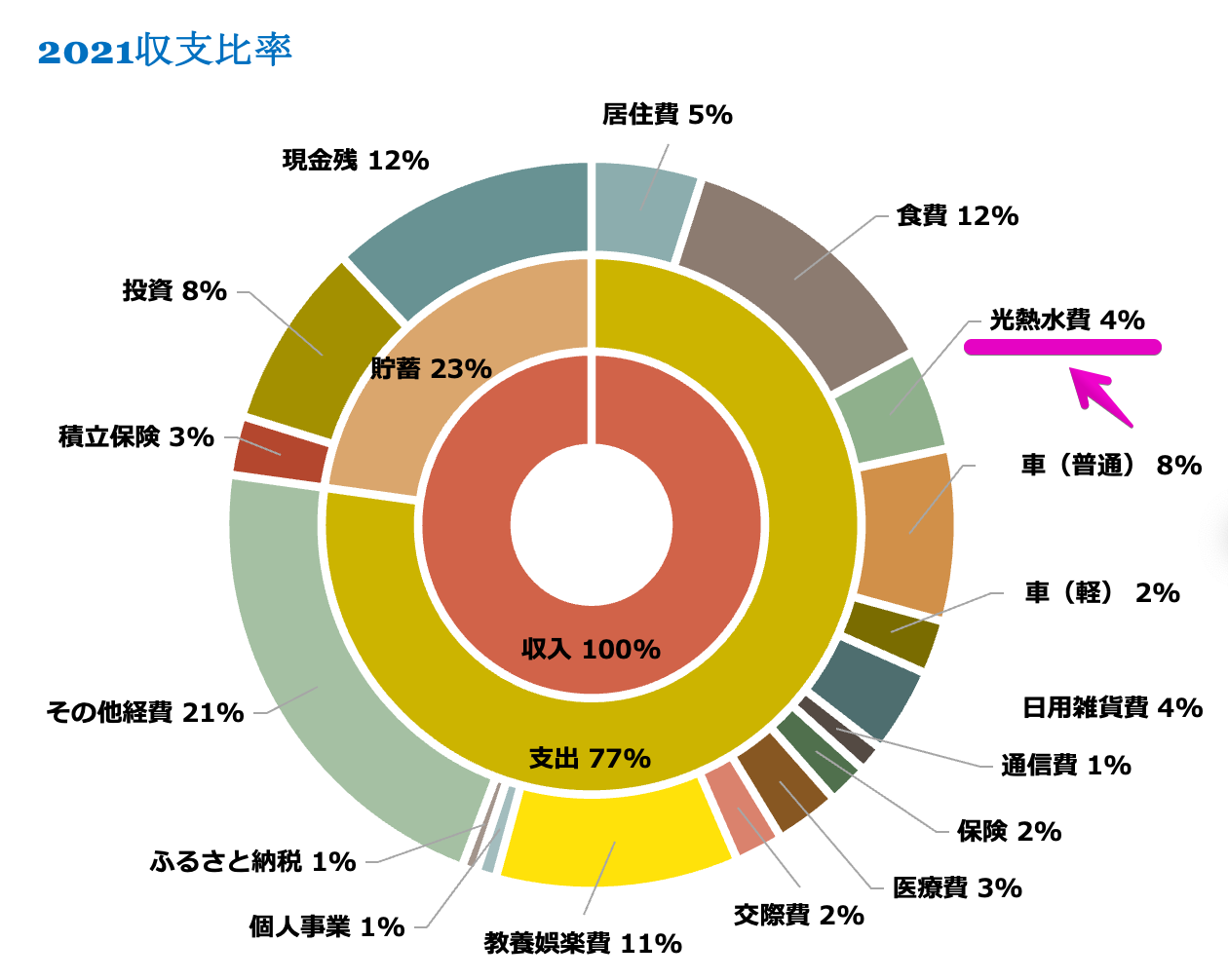

これは2021年の我家の収支グラフなんですが、すべての収支に対する光熱水費の割合は4%で、さらに電気代と全体の1.2%相当しかありませんでした。

であれば、全体に占める割合が大きい【食費】【車】【教養娯楽費】などの無駄を狙い撃ちしていくことで、もっと大きな節約効果を得られる可能性があります。

小さなパイよりも、大きなパイのほうが耳(無駄)も増えるもんな!耳も食べるけどにゃ!

めずらしくまともなこと言ったな。

もちろん小さな節約効果の積み重ねも大事ですが、資産形成のスピードを高めるなら、大きな支出から優先的に着手することも大切ですね。

ということで、今後も少しずつ節約術を書いていくので、一緒に楽しく無駄な支出を減らしていきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました(・∀・)ノ

コメント