みなさんこんにちは!そうたろ(@minlife2016)です。

先日、読者さんからこのような質問をいただきました。

読者さま

読者さま家計簿をはじめたいのですが、収入の欄は、手取り額で記入した方がいいですか?それとも天引き前の金額でつけたほうがいいですか?

ということで今回は、サラリーマン家庭であるそうたろ家が考える「家計簿の収入のつけ方」について解説していきます!

自営業の方や、社会保険未加入のパート・アルバイトさんのご家庭ですと、書き方が少し変わってくるので、そちらもあわせてご紹介しますね。

【サラリーマンの場合】基本的に家計簿に書く収入は手取り額ベースでOK

結論からいいますと、我家の場合、家計簿に記録する収入は「手取り額」にしていますが、その理由や記入方法についてかんたんに解説しますね。

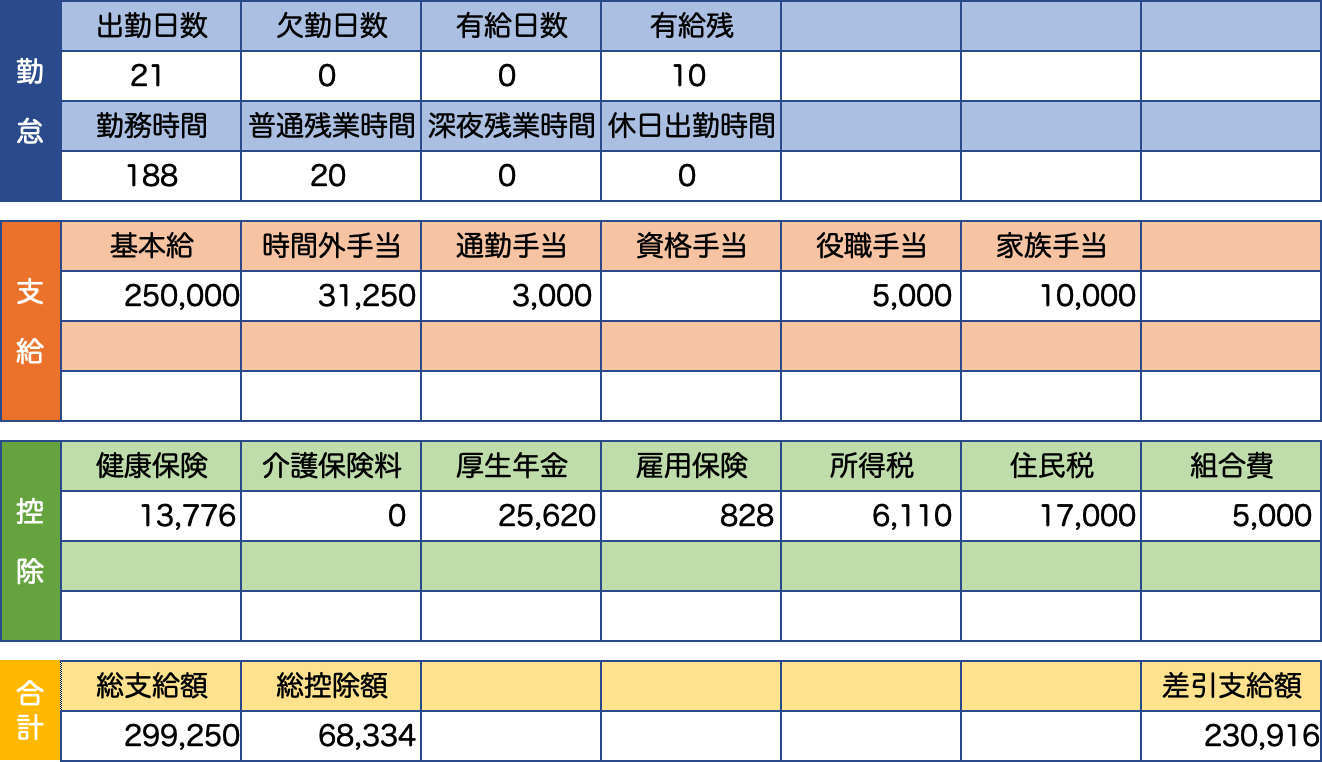

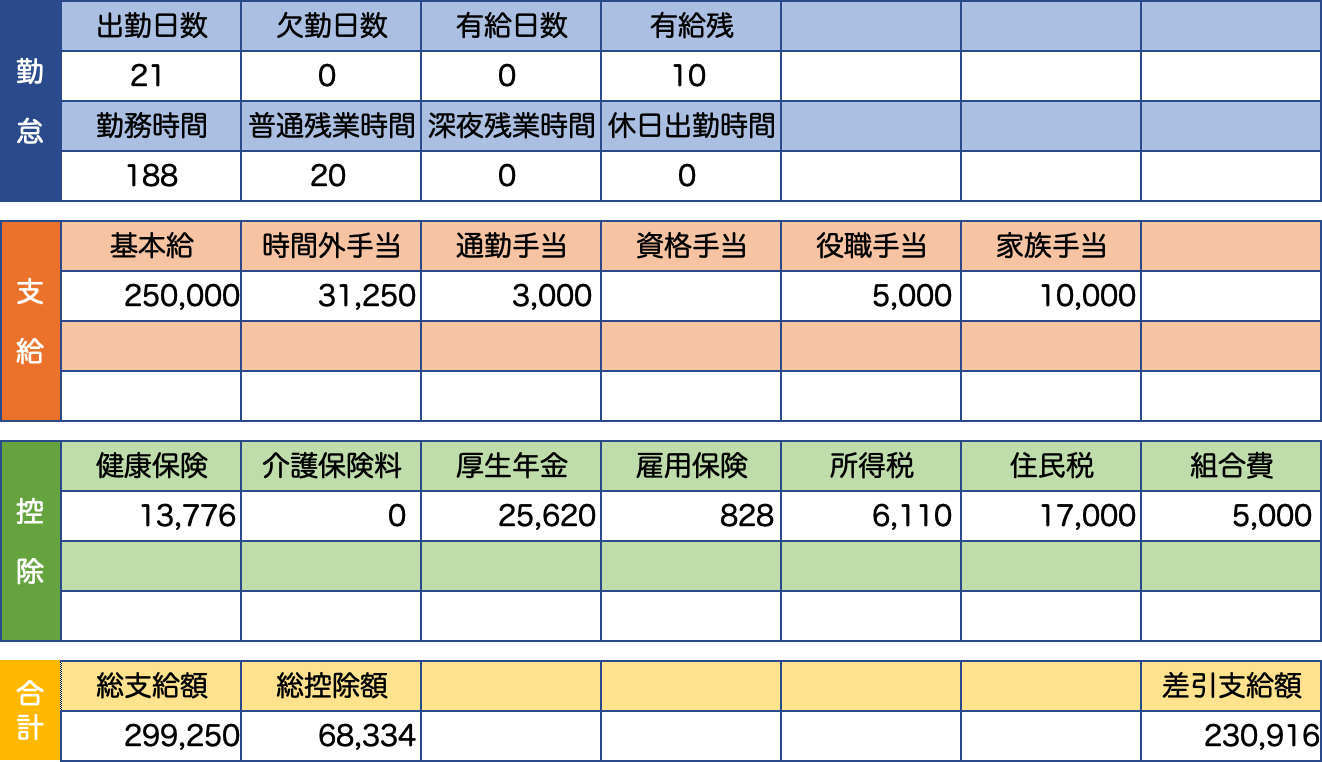

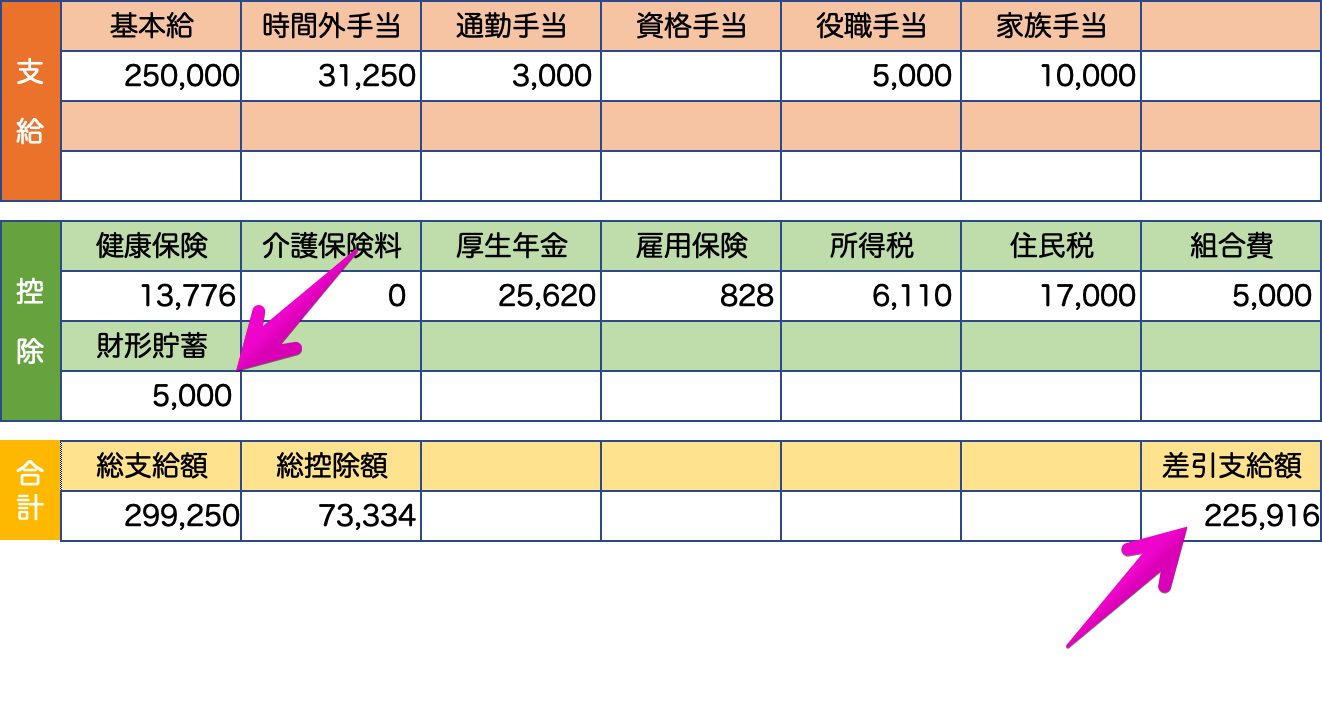

【はじめに】給与明細を構成する項目についてかんたんに整理しておきましょう

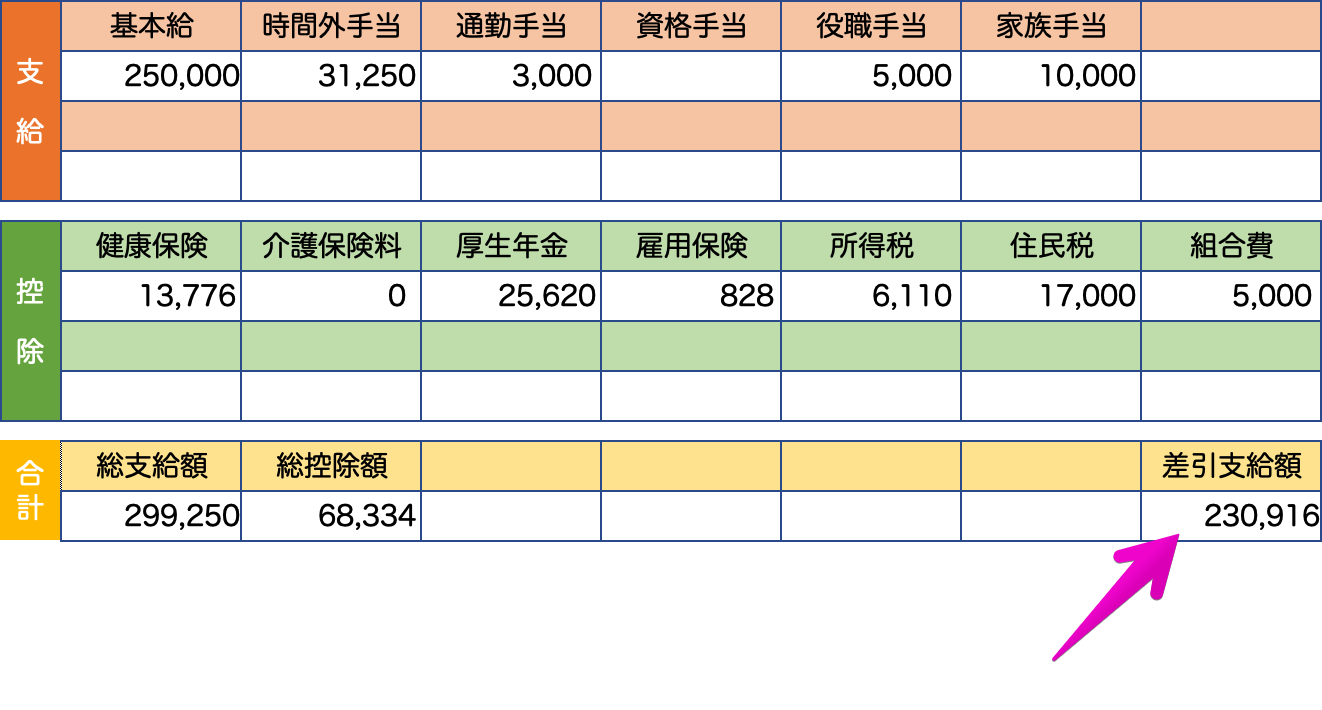

会社によって明細のデザインはことなりますが、給与明細のサンプルをかんたんに作ってみました。

ほとんどの会社は、おおむね以下のような構成になっていると思います。

給与明細は、おおきく以下4つの項目で構成されていると思います!

- 勤怠 → 労働日数や労働時間の情報

- 支給 → 勤務先から支給される給与や手当の金額

- 控除 → 給与から天引きされる金額

- 合計 → 支給額や控除額の合計とそれらの差額

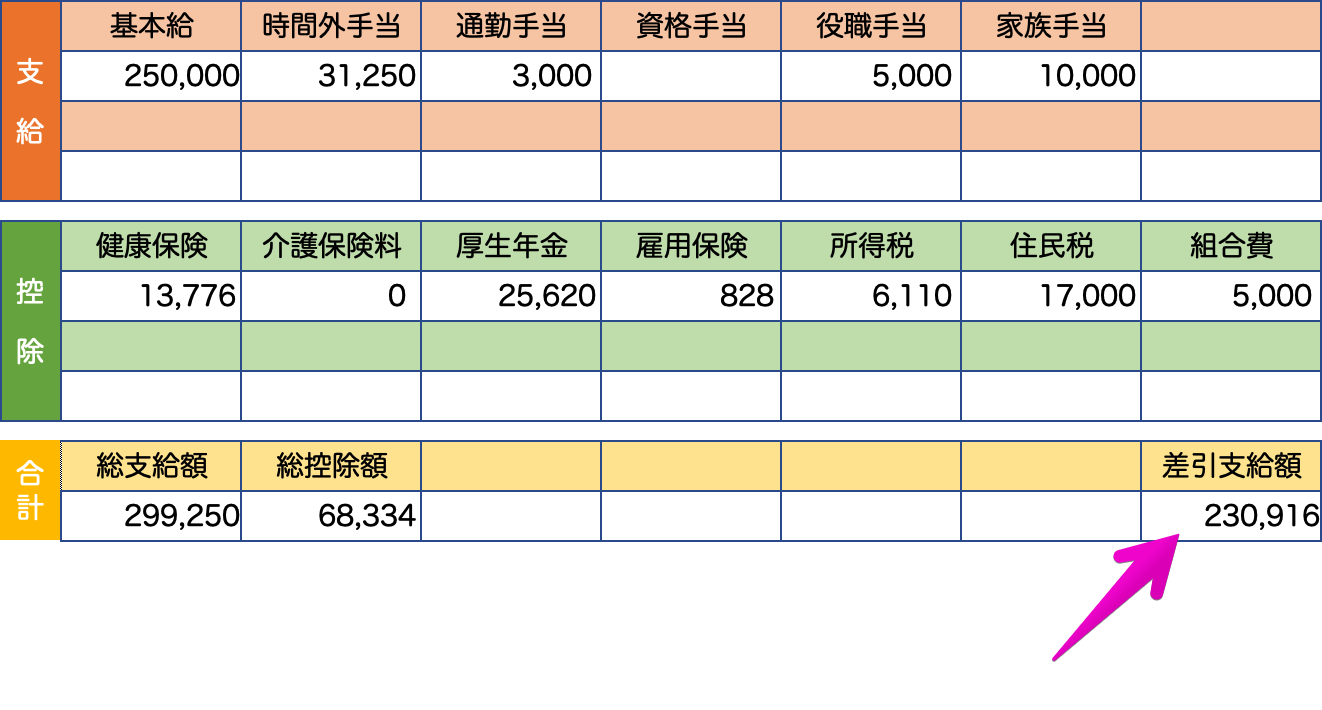

そして、サラリーマンが一番気になる金額は、やはり4番目の最後の金額「差引支給額」ですよね!

(支給額の合計から控除額の合計を差し引いた金額)

これがいわゆる「手取り額」といわれるもので、1か月分の生活費になるわけですね。

上記の明細サンプルだと、230,916円が「手取り額」になります!

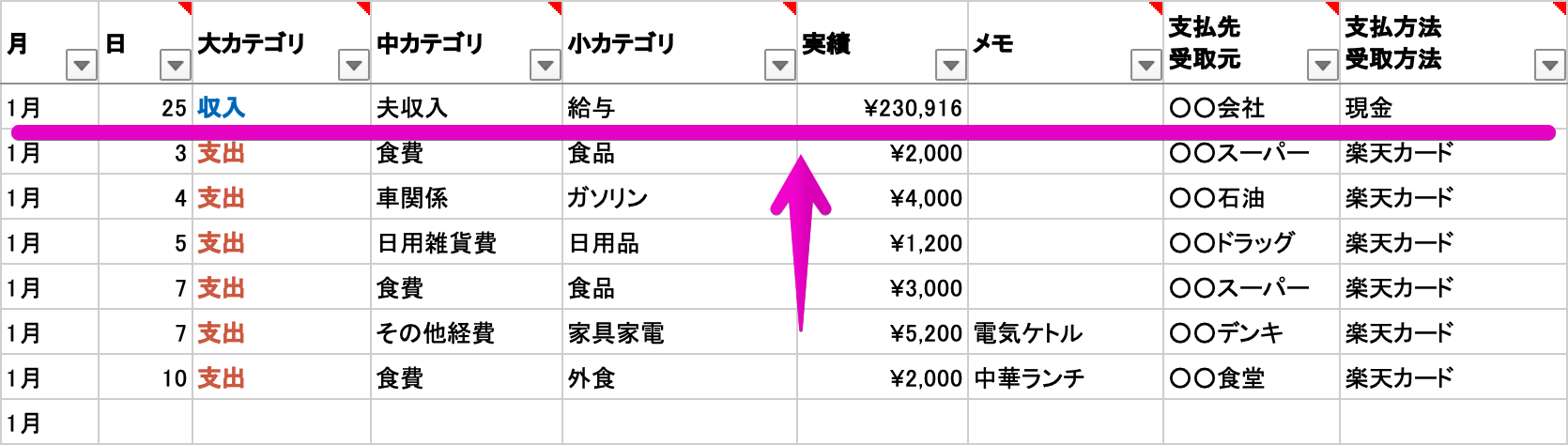

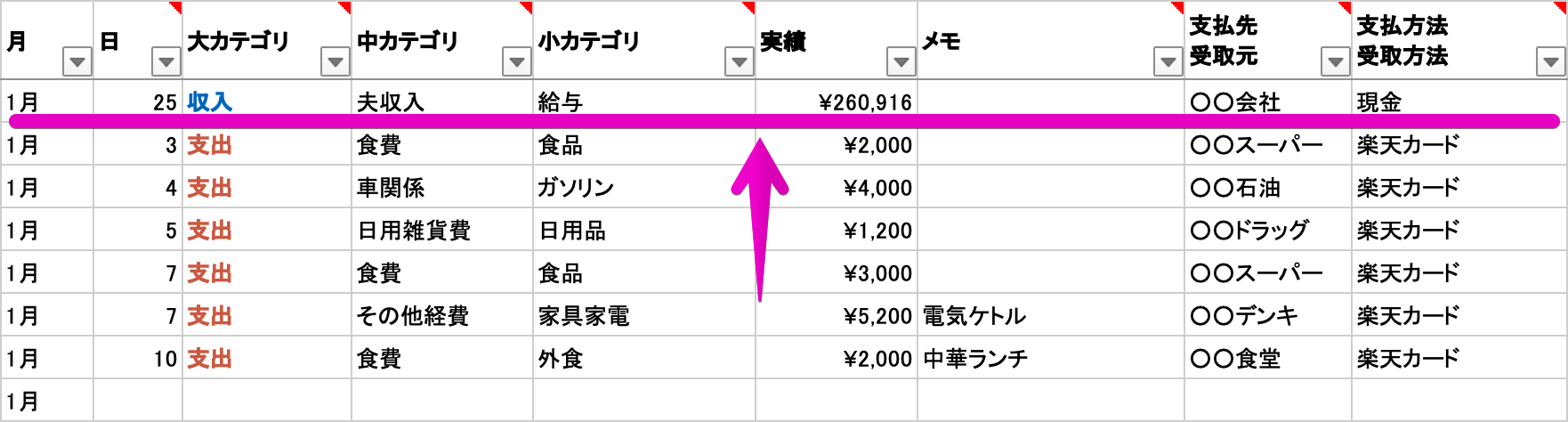

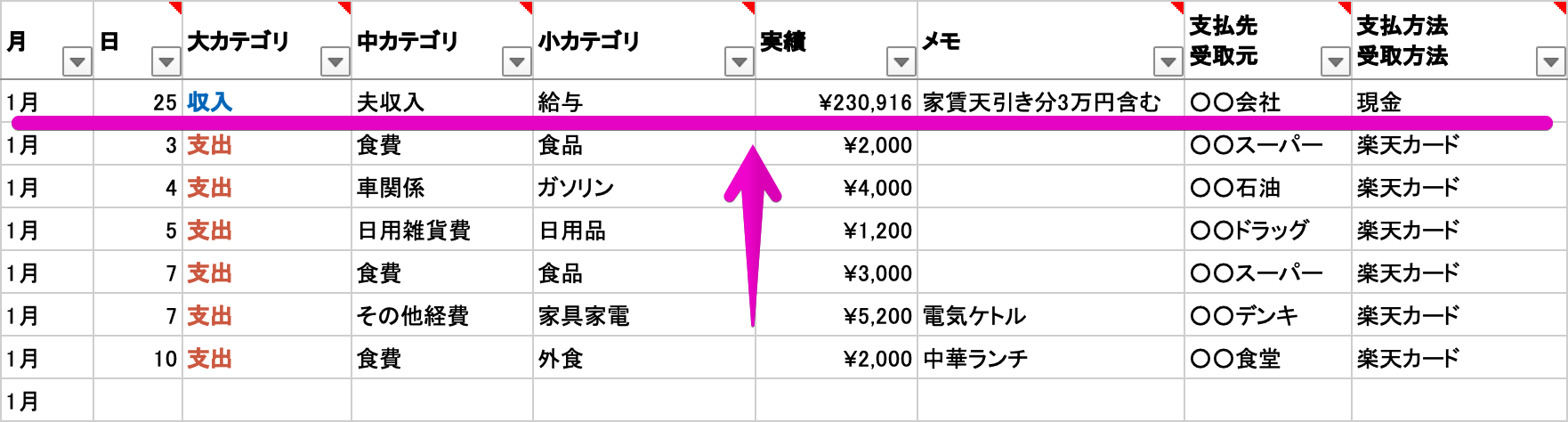

【パターンA】手取り額をそのまま書く

さきほどの明細であれば、手取り額230,916円をそのまま収入として書いて終わりですね。

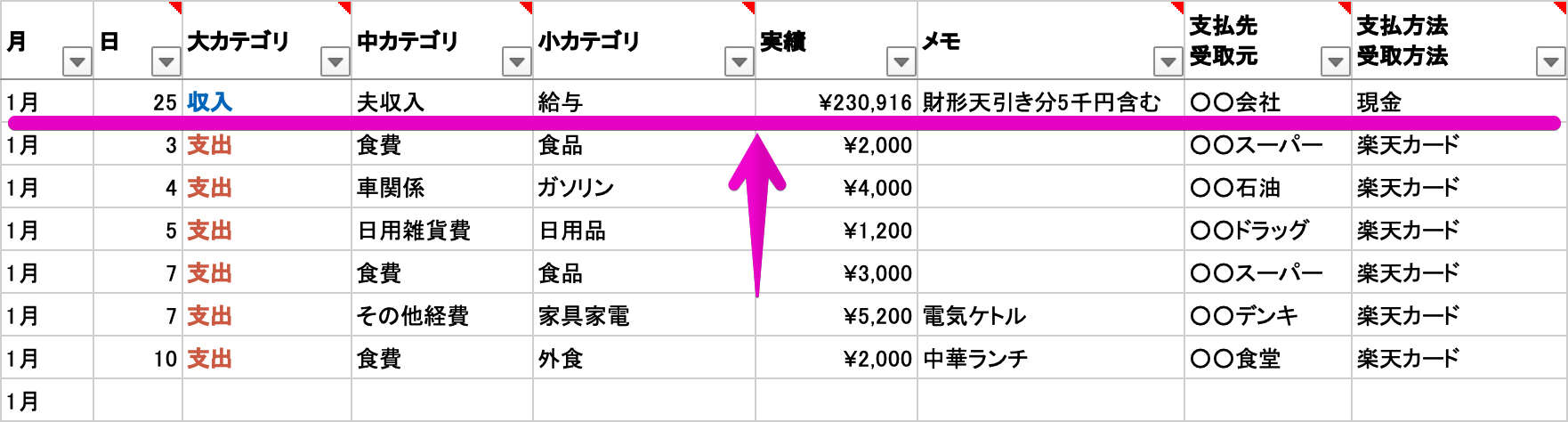

我家は自作のエクセル家計簿で家計管理しているのですが、こんなかんじで記入します。

もちろん総支給額で書いてもいいのですが、その場合は、社会保険料や税金などの情報も書かなければならないのでそのぶん作業が増えますよね。。

また、家計運営の収入は、基本的に手取り額ベースで行うので、あらかじめ差し引かれている社会保険料や税金などの情報は必要ないと考えています。

とはいっても、家計簿とは別に年収情報もデータとして残しておきたいので、我家ではエクセルで給与明細シートを別途つくり、そちらに社会保険料や税金などすべての給与情報を記録するようにしています!

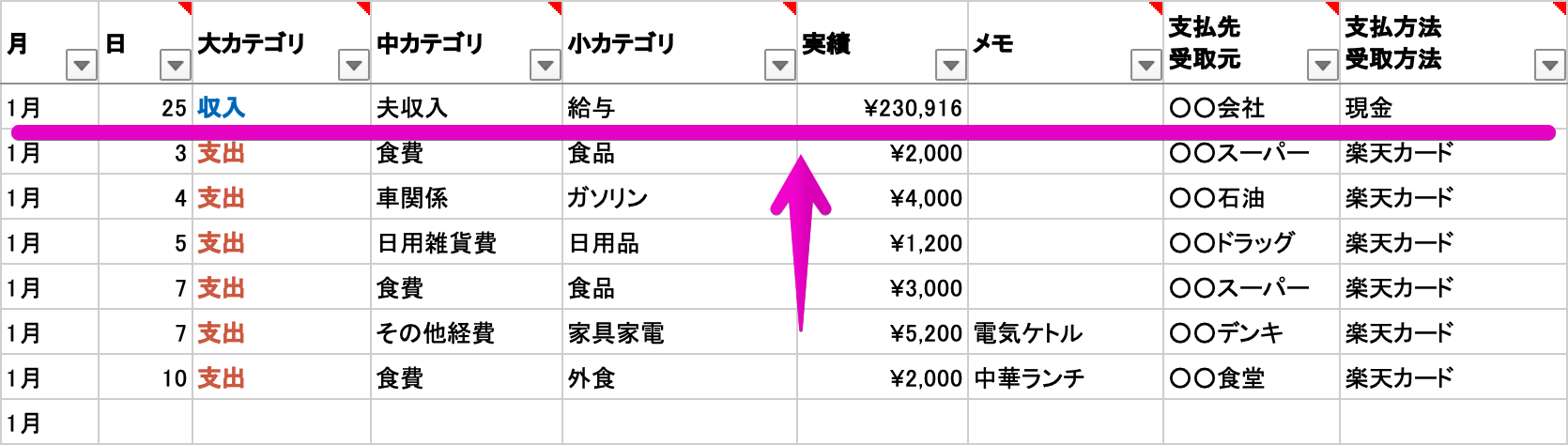

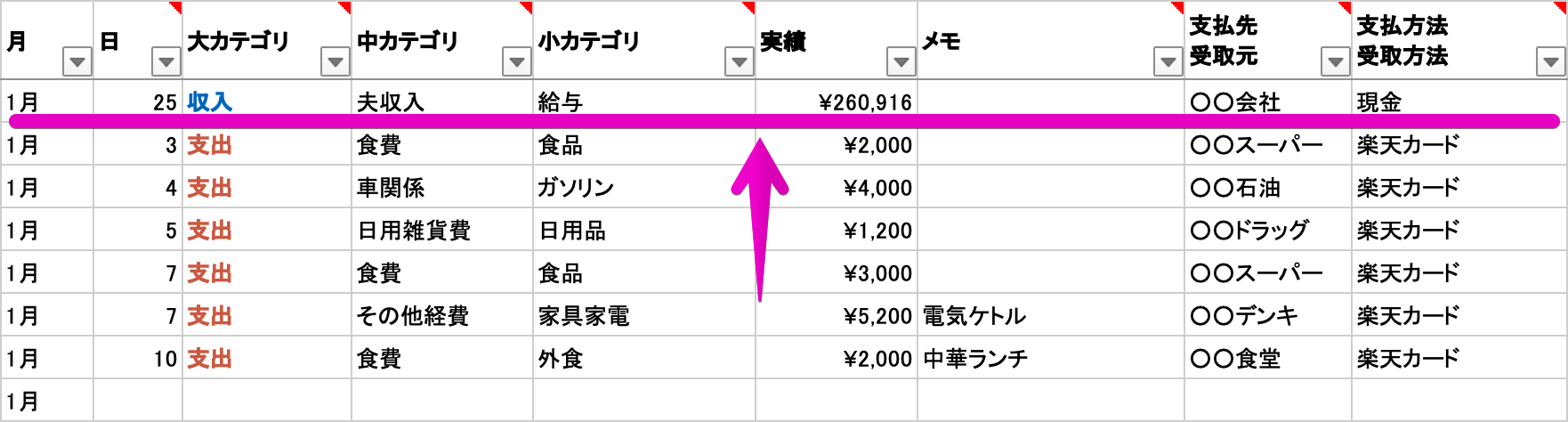

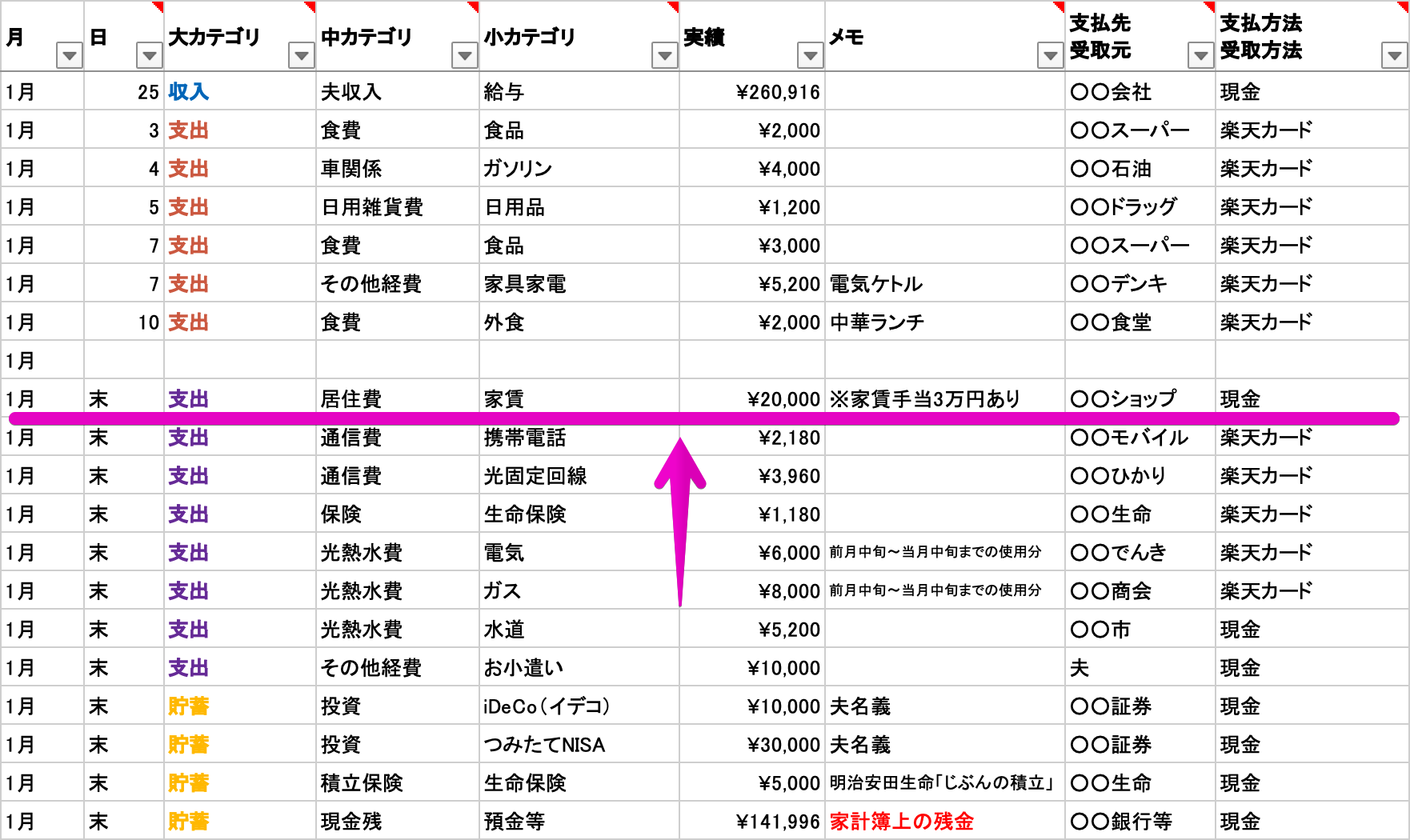

【パターンB】家賃手当がある場合

家賃手当がある場合でも、収入はパターンAとおなじように、手取り額260,916をそのまま書いてOKです。

実際の家計簿はこんなかんじですね。

ただパターンAとちがうのは、支出の家賃欄には、家賃手当分を差し引いた金額(実際に払った金額)を書くことです。

たとえば家賃が5万円の賃貸住宅に住んでいて、会社から家賃手当が3万円だとしたら、実際の手出し金額2万円を支出として書く、といった具合です。

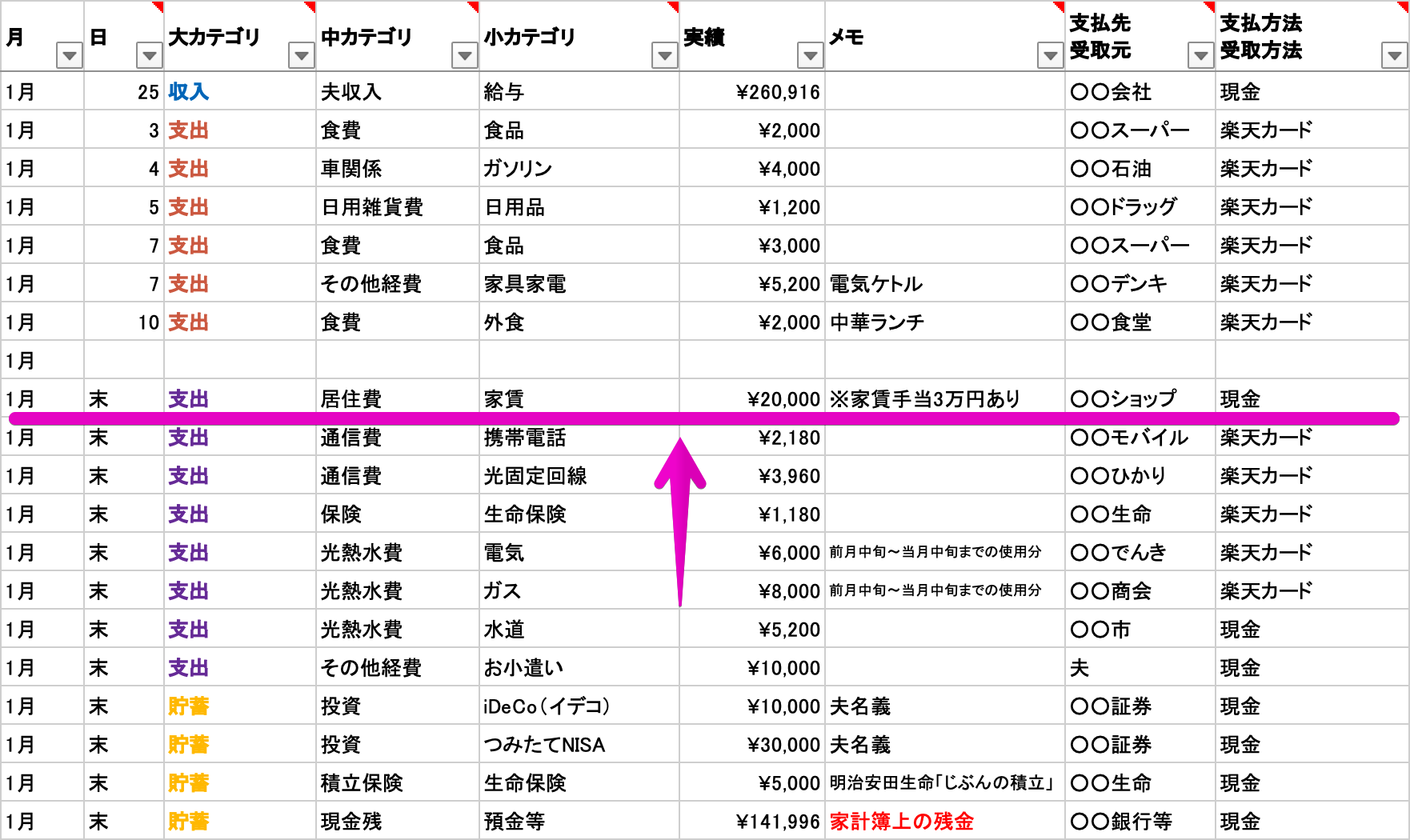

【パターンC】家賃天引きがある場合

会社所有の社員向け住宅に住んでいる場合は、給与明細上であらかじめ家賃が天引きされているケースもありますよね。

以下は、家賃3万円の社宅に住んでいて、全額を会社が負担してくれている場合の給与明細サンプルです。

この場合、家計簿の収入欄には、手取り額200,916+家賃天引き分30,000円=230,916円を書けばいいと思います。

このようにします。

そして支出の家賃欄に、実際に支払った家賃金額を計上します。

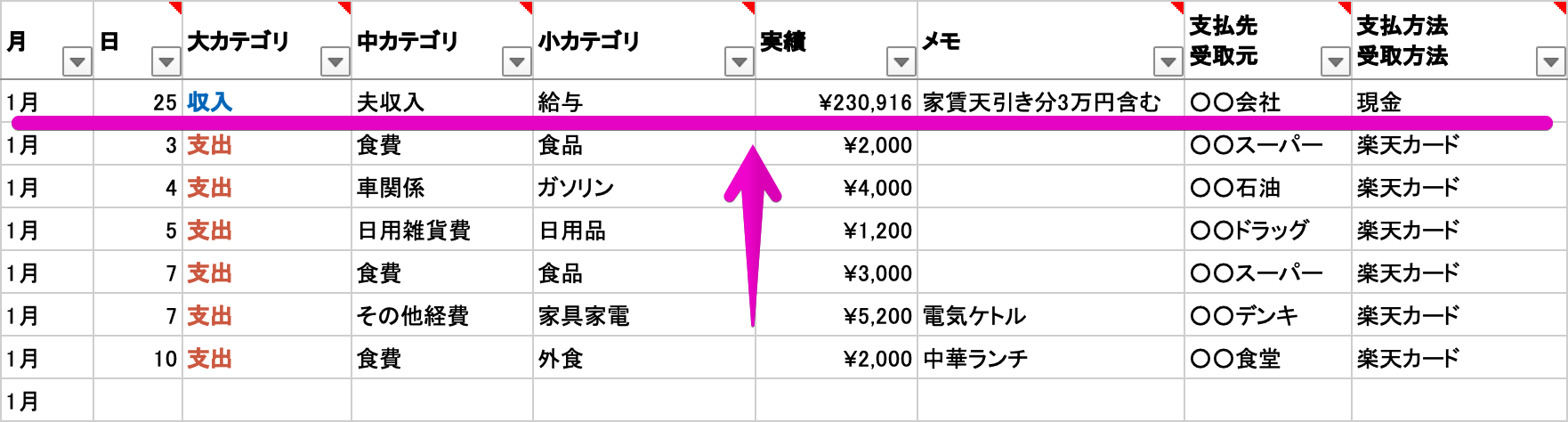

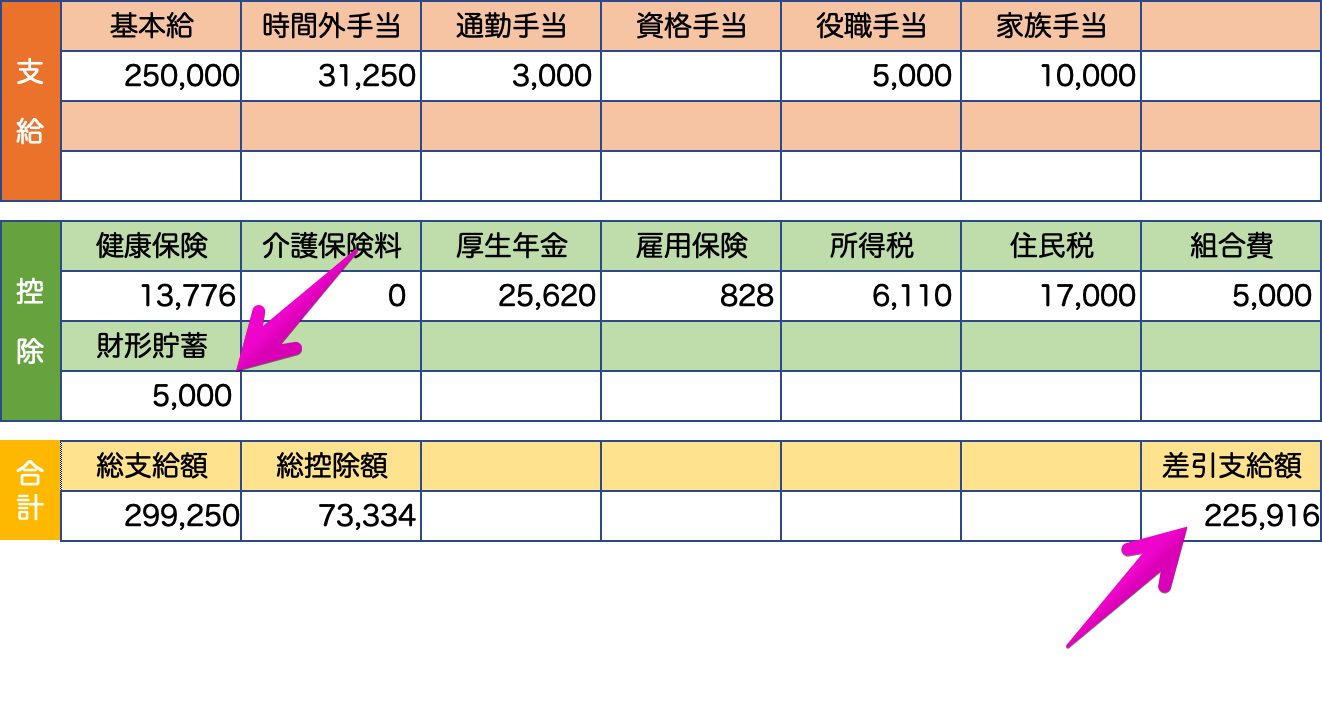

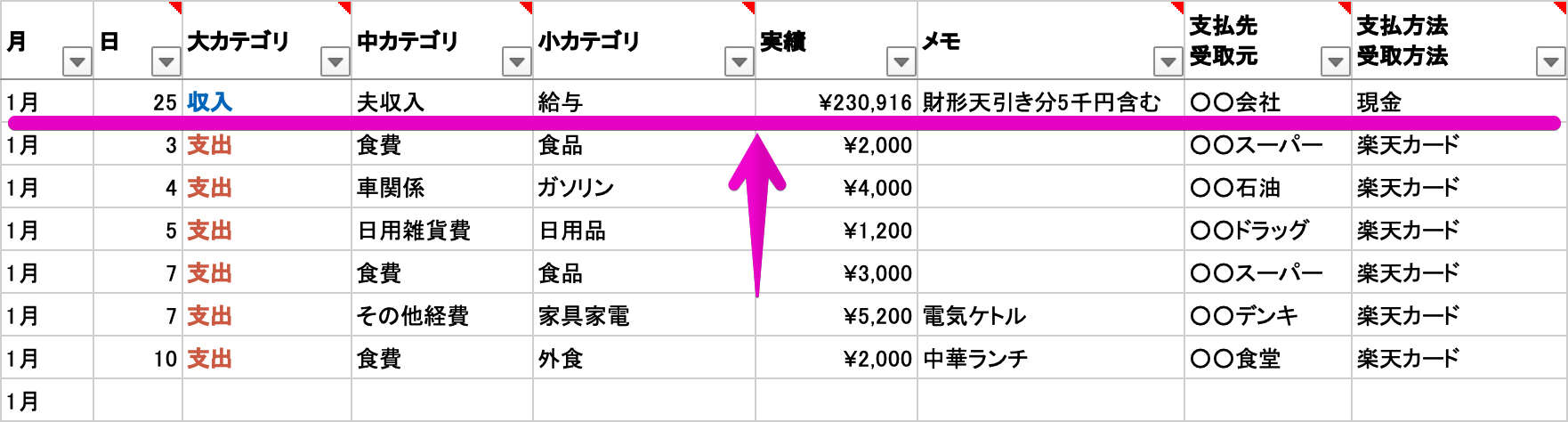

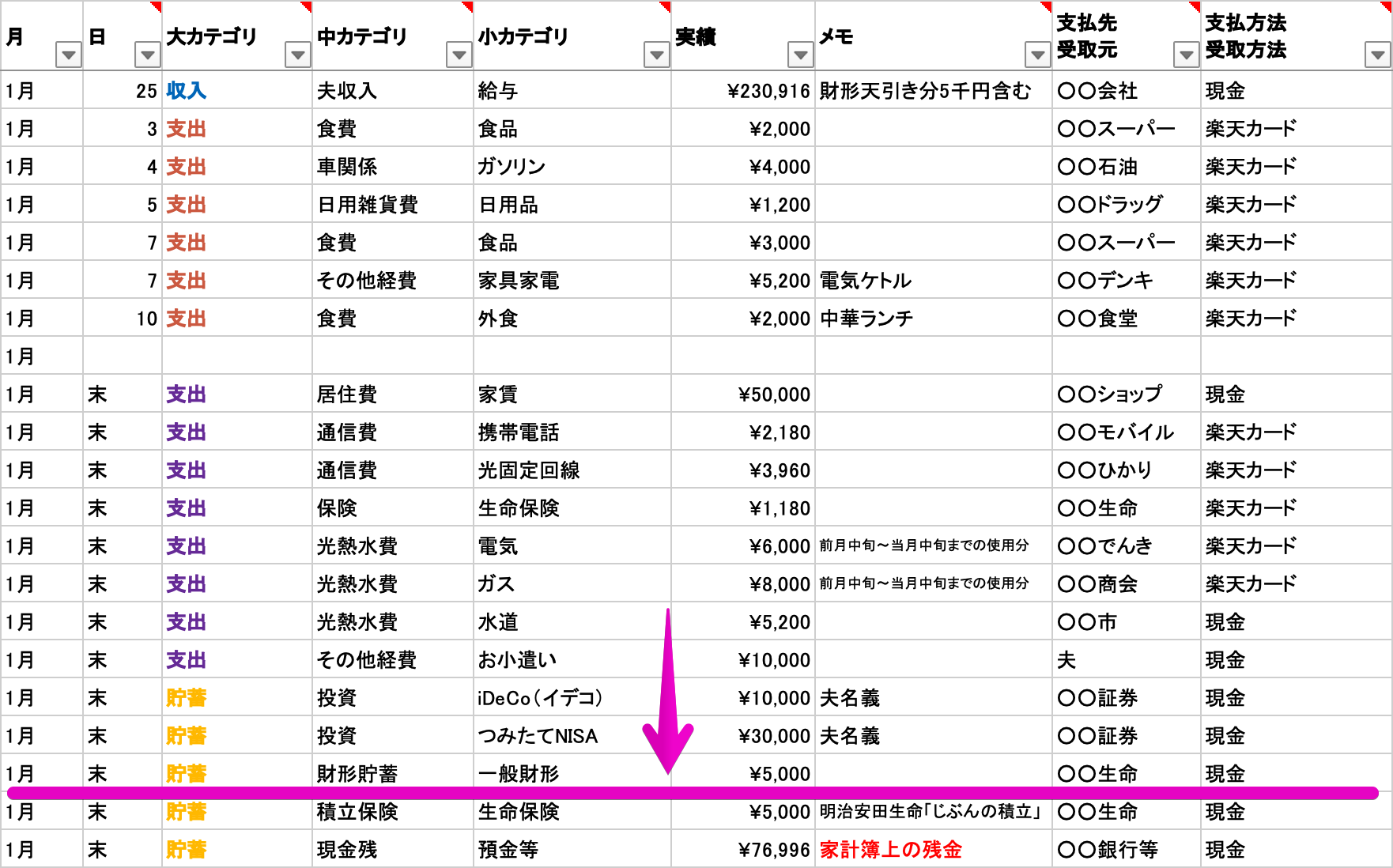

【パターンD】財形貯蓄など積立金天引きがある場合

財形貯蓄や社内預金などをしている方も、あらかじめ給与明細上でそれらの金額が天引きされていると思います。

こちらは、財形貯蓄として月5千円を積み立てている場合の給与明細サンプルです。

この場合も考え方はパターンCと同じで、家計簿の収入欄には、手取り額225,916円+財形天引き分5,000円=230,916円を書けばいいと思います。

そして貯蓄の財形積立欄に5,000円を計上すればいいのではないでしょうか。

【自営業・個人事業主の場合】家計簿に書く収入は売上金ベースでいいと思う理由

そうたろ自身はサラリーマンであり、我家の家計簿はそうたろの給料メインで運営しているのですが、、、

うちの妻に関していえば、パート収入以外に、個人事業主としての収入もあります。つまり我家の収入はこちらの3本柱になっています。

- 正社員給与(夫)

- パート給与(妻)

- 個人事業収益(妻)

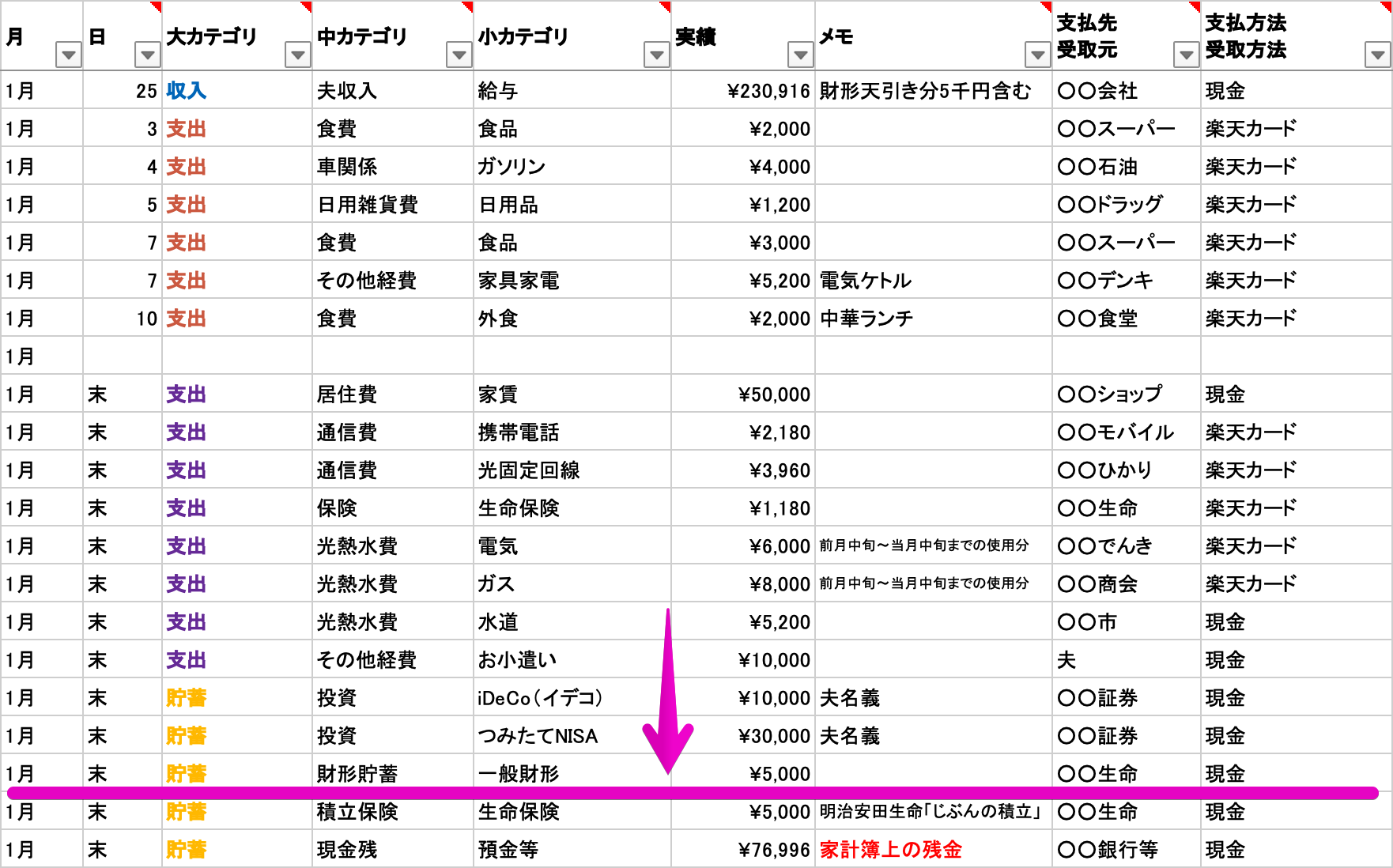

これら3つの収入をベースに家計を運営していますが、個人事業主(自営業)の家計簿については、売上金をそのまま収入として書くようにしています。

個人事業主の収入は、売上から経費を差し引いた金額じゃないのー??

そう思われる方もいるかもしれませんが、我家では売上金をそのまま収入に、経費についてもそのまま家計簿の支出欄に記入しています。

そのため我家の家計簿は、プライベートの収支と個人事業の収支が混在しています。

よく個人事業では、確定申告のことも考えて、プライベートと事業の収支ははっきり分けておくべき!という意見もありますよね。

しかし、我家のように自宅兼オフィスの場合、電気代や家賃などは、事業に必要とした割合(按分比率)を申告するので、そもそもはっきり区別することができないんですね。

むしろ区別していないほうが、我家としては確定申告の書類作りがラクになるのでありがたいです。

そして個人事業主の場合、社会保険料や税金は自分で(家計から)支払わなければなりませんから、こちらもそのまま支出として家計簿に書けばいいと思います。

支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、確定申告時に社会保険料控除として所得控除の対象となります。

実際に家計簿をつけるとしたらこんなイメージです。

【まとめ】家計簿の収入はサラリーマンとフリーランスでつけ方が変わる

ということで、今回は家計簿の収入の書き方についてご紹介しました。

これまでの話をかんたんに総括しますと、我家では収入を以下のようにして家計簿に書いています。

- サラリーマンの収入 → 手取り金額を書く

- 個人事業主(フリーランス)の収入 → 売上金額を書く

ただサラリーマンの給与形態はさまざまですし、いろいろな手当や控除がありますから、今回ご紹介したパターンだけでは整理できないこともあると思います。

また個人事業主の収入についても、売上金額をそのまま家計簿に書くことに違和感を感じる方もいるかもしれませんね。

家計簿のつけ方に正解・不正解はありませんから、ご自分がいちばん管理しやすい方法で記入されるといいと思います!

この記事がお役に立てますとうれしいです(^-^)

コメント